Unter den rund 300 Handwerkern, die sich Pfingsten auf dem Flachsmarkt am Fuße der Burg Linn präsentieren sind auch Weber, Patroneure und weitere Textiler aus dem Haus der Seidenkultur (HdS), die sich gleich an zwei Schauplätzen „live und in Farbe präsentieren“, wie es in einer Pressemitteilung des Museums heißt.

So wird in der nostalgischen Spinnstube der Burg einem historischen Schaftwebstuhl ein gekonntes „Schipp-Schapp“ entlockt. „Dabei werden handelsübliche Geschirrtücher aus einer Mischung aus Baumwolle und Leinen gewebt,“ verrät Museumsleiterin Dr. Ilka Wonschik. Und: „Diese einzigartige Kollektion ‚Made in Krefeld‘ wird dann käuflich zu erwerben sein; später auch im Museum an der Luisenstraße.“

Geschirrtücher aus einer Mischung aus Baumwolle (60%) und Leinen werden vom HdS-Team auf dem Linner Flachsmarkt an einem nostalgischen Schaftwebstuhl gewebt. Die musealen Exponate werden käuflich zu erwerben sein. Fotos: HdS

Im Burghof wird indes die Wegstrecke „von der Seidenraupe bis zum Seidenfaden“ erklärt. Gezeigt wird, wie der Seidenfaden vom Kokon „abgerollt“, sprich: gehaspelt wird. Die Besucher erfahren, dass ein einziger Kokon rein rechnerisch über eine Fadenlänge von rund 3000 Metern verfügt. Im kontrastreichen HdS-Angebot sind ferner ausgediente „Schiffchen“ – der Fachmann spricht von „Schützen“ – die sich, mit Blumen geschmückt, zur geschichts-trächtigen Dekoration anbieten.“

Wie aus der Kreuzung von Kett- und Schussfaden ein fester Stoff wird: AmKinderwebstuhl vom Haus der Seidenkultur wird es beim Flachsmarkt gezeigt.

Wie aus der Kreuzung von Kett- und Schussfaden ein fester Stoff entsteht, diese Technik wird Kindern am „Lebendigen Webstuhl“ vermittelt. Da nahezu das gesamte HdS-Team von Ehrenamtlern beim Flachsmarkt aktiv ist, bleibt das Seidenmuseum über Pfingsten geschlossen. Erster Öffnungstag ist dann wieder Mittwoch, 11. Juni, von 15 bis 18 Uhr.

Finissage am 25. April im Haus der Seidenkultur

Zur Finissage der Ausstellung „Krefelder Seidenstraße“ findet im Haus der Seidenkultur (HdS) rund um das sehenswerte „Krefelder Tischtuch“ am Freitag, 25. April um 19 Uhr eine illustre Gesprächsrunde mit Künstlerin Julia Timmer und drei Protagonistinnen statt, die das einmalige Exponat des partizipativen Projektes mitgestaltet haben. Die Sozialen Objekte von Julia Timmer – von ihr kurz „SO!“ genannt – sollen Menschen unterschiedlicher Couleur zusammenbringen. „Und das ist uns mit dieser einmal völlig anders gelagerten Ausstellung wirklich gut gelungen“, sagt Museumsleiterin Dr. Ilka Wonschik, die zusammen mit HdS-Sprecher Dieter Brenner den Abend moderiert.

Mit Silvia, Elisha und Muxlise stehen drei Mitgestalterinnen des „Krefelder Tischtuchs“ im Mittelpunkt des Künstler-Talks, der ein wenig über die Motivation und gestalterische Vorgehensweise der Teilnehmerinnen verraten soll, die jeweils ein 50 mal 50 Zentimeter großes Seidenstück individuell für das große Tischtuch zu gestalten hatten. „Da wurde gestickt, genäht, geklebt, gemalt, gestempelt und gedruckt,“ erinnert sich Timmer an die Kreativphase des Projektes, das von seiner großen Vielfalt lebt.

Und die spiegelt sich auch in den Biographien von Muxlise, Elisha und Silvia wider: Letztere ist Schauspielerin und Theaterpädagogin am KRESCHtheater. Gemeinsam mit ihrem Mann lebt sie in Traar, wo sie drei Kinder großgezogen hat und mittlerweile stolze Großmutter von vier Enkelkindern ist. In ihrem Beitrag für das Tischtuch spielt der Elefant eine große Rolle. „Als ich die Kiste mit den Stoffresten aus dem Haus der Seidenkultur durchgeschaut habe, sprach mich sofort dieser kleine Elefant sofort an“, sagt Silvia. Und: „Für mich war es, als wäre dieser kleine Elefant von irgendwo nach Krefeld gelaufen. Er ist mein Verbindungselefant zur Seidenstraße.“

Die Idee nimmt langsam Formen an: Das Krefelder Tischtuch geht auf Tournee durch die Krefelder Partnerstädte.

HdS-Foto: Brenner

Elisha ist Schülerin am Berufskolleg Glockenspitz und hat mit großer Konzentration drei Stunden lang an ihrem Tischtuchelement gearbeitet. In der warmen Atmosphäre bei ihrer Großmutter Birgit entstand ein besonders herzlicher Moment. Während ihrer Arbeit lernte Elisha das Wort „klönen“ kennen, bekannte ihre Vorliebe für die Farbe Blau und entschied sich gestalterisch für eine Rautenform.

Muxlise ist Kurdin und lebt mit ihrem Mann und ihren zwei Söhnen in Krefeld, einer Stadt, die ihnen besonders am Herzen liegt. So sehr, dass sie selbst zur Geburt ihrer Kinder eigens aus Duisburg zurückkehrten, um Krefeld als Geburtsort eintragen zu lassen. Das Kernstück ihrer Gestaltung für das textile Stück in der Krefelder Seidenstraße ist der kulturelle Schal kurdischer Frauen, den auch die Kämpferinnen in Rojava als Symbol des Widerstands gegen den IS getragen haben.

Muxlise erklärt: „In ihrer Freizeit schmücken die Frauen ihre Tücher mit Perlen, wodurch jedes Tuch seine ganz individuelle und persönliche Geschichte erzählt. Bei Julias Besuch haben wir beide gemeinsam dieses Tuch, das ich extra gekauft hatte, dieser Tradition entsprechend mit Perlen verziert. Diese Zusammenarbeit hat sich für mich sehr gut angefühlt.“

Gut angefühlt habe sich die Ausstellung – die im HdS nur noch bis zum 27. April zu sehen ist – übrigens bislang bei allen am Projekt beteiligten, ist einem Statement von Museumschefin Ilka Wonschik zu entnehmen. Und: „Die Krefelder Seidenstraße wird keine Sackgasse sein!“ So nehme die Idee, mit der Ausstellung auf Tournee durch die Krefelder Partnerstädte zu gehen, bereits konkrete Formen an. Übrigens: Für die Finissage am 25. April wird im Museum an der Luisenstraße 15 kein Eintritt erhoben. „Stattdessen weisen wir dezent auf unsere Spendenbox hin“, sagt Wonschik.

Die Kurdin Muxlise – links an der Seite von Julia Timmer – bricht eine Lanze für Krefeld.

HdS-Foto: Timmer

Das Haus der Seidenkultur (HdS) ist an den Sonntagen 30. März und 6. April – jeweils von 11 bis 18 Uhr - einer der Schauplätze der ersten „Krefelder Atelier-Ausstellung“. Auf dieser neuen Plattform agieren auch viele heimische Künstler, die sich bereits in der Vergangenheit beim einstigen „A-Gang“ präsentierten. Das aktuelle Programm vereint diverse Ausstellungen, Musik- und Theater-Formate, Lesungen und Lichtshows an verschiedensten Orten rund um Krefeld.

Mechtild Runde-Witjes, Dipl.-Ing. für Textil- und Bekleidungstechnik, Coachin und freischaffende Künstlerin, ist dieses Jahr ebenfalls dabei und präsentiert ihre Ausstellung „Spuren, Linien und was sich sonst noch so zeigt“ im Seidenmuseum an der Luisenstraße 15, nur wenige Gehminuten vom Hauptbahnhof entfernt. Ihre Werke vereinen – passend zum Ausstellungsort - Farben, Texturen und Stoffe. Neben den großformatigen Malereien in Mixed-Media präsentiert die Künstlerin außerdem ihre kleinsten Formate: Schmuck in Acryl.

Mechtild Runde-Witjes (Foto) erklärt: „Ich bin ein reiselustiger und neugieriger Mensch. Daher habe ich mich für die diesjährige Ausstellung mit den Spuren und Linien auseinandergesetzt, die das Reisen in ferne Länder und andere Kulturen zwischen Menschen hinterlassen können.“

Mechtild Runde-Witjes erklärt: „Ich bin ein reiselustiger und neugieriger Mensch. Daher habe ich mich für die diesjährige Ausstellung mit den Spuren und Linien auseinandergesetzt, die das Reisen in ferne Länder und andere Kulturen zwischen Menschen hinterlassen können.“

Das HdS lädt regelmäßig zu verschiedensten Veranstaltungen ein, die den großen und kleinen Besucherinnen und Besuchern die Krefelder Textilgeschichte näherbringen. Dr. Ilka Wonschik, Kunsthistorikerin und Museumsleiterin, freut sich daher besonders über Runde-Witjes kreative Auseinandersetzung mit Krefelds Textilgeschichte und ergänzt: „Als Museumsbetrieb ermöglicht das HdS das Bewahren und Erfahren der Textilgeschichte Krefelds. Ich freue mich sehr, dass wir Mechtild Runde-Witjes bereits ein zweites Mal als Ausstellerin begrüßen dürfen. Die Verbindung von Malerei und Textilien ermöglicht neue und offene Blickwinkel auf Vergangenes und öffnet den Blick für Zukünftiges.“

Die Krefelder Atelier-Ausstellung präsentiert ein breites Programm der Kunst- und Kulturschaffenden aus der Umgebung. Das Initiatorinnen-Team vereint langjährige Event-Erfahrung aus der Arbeit am Ausstellungsformat A-Gang mit neuen Visionen für die Krefelder Kulturszene. So sind in diesem Jahr Formate aus den Bereichen Malerei, Musik und Theater, Lesungen und Lichtshows mit von der Partie.

Spuren im Sand in einer von Malereien und Textilien bestimmten Landschaft, so wie sie von der Künstlerin Mechtild Runde-Witjes gesehen wird.

Übrigens: Die öffentliche Führung, die am Sonntag 6. April um 14 Uhr stattfindet, wird vom neuen Ausstellungsgeschehen nicht beeinträchtigt.

Neuer Webkurs im Haus der Seidenkultur vom 26. bis 29. März 2025

Wir vom Haus der Seidenkultur starten einen neuen Webkurs, der vom 26. bis 29. März 2025 in die Textil-Technik der Bindungslehre einführt. „Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt des Webens und lernen Sie ‒ mit nur zwei bis vier Schäften ‒ beeindruckende Muster zu gestalten,“ lädt Handwebmeisterin Antje Vajen ein. Und weiter meint die Kursleiterin: „Dieser Kurs ist ideal für Anfänger, die die Grundlagen der Bindungslehre erlernen und ihre Kreativität am Webstuhl ausleben möchten.

Über vier Tage hinweg erarbeiten wir gemeinsam die Theorie und setzen das Gelernte direkt in die Praxis um. Am Vormittag widmen wir uns der Theorie: Sie lernen, Bindungen zu zeichnen, Gewebe zu planen und Muster zu verstehen. Am Nachmittag bringen wir diese Pläne zum Leben und Weben an bereits eingerichteten Webstühlen. Einen Webstuhl richten wir gemeinsam ein – so erleben Sie den gesamten Prozess des Webens hautnah.“

Hier nun Einzelheiten zum Kurs:

Kursgebühr: 480,- € inkl. MwSt. (max. 8 Teilnehmer) Materialkosten sind nicht inbegriffen.

Im Kurs erwarten Sie folgende Bindungsarten:

- Leinwandbindung

- Köperbindungen mit vier Schäften

- Spitzköper

- Fischgrat-Köper

- Rosengang

- Einfache Waffelbindung

Kurszeiten:

- Mittwoch: 10:00 – 17:00 Uhr

- Donnerstag: 10:00 – 17:00 Uhr

- Freitag: 10:00 – 17:00 Uhr

- Samstag: 10:00 – 16:00 Uhr

Wir machen täglich eine 45minütige Mittagspause. Tee und Kaffee stehen Ihnen kostenlos zur Verfügung.

Was sollten Sie mitbringen?

- Schreibutensilien

- Dicke Socken für ein gemütliches Arbeiten am Webstuhl

Kursort:

Haus der Seidenkultur Krefeld, Luisenstraße 15, D-47799 Krefeld

Kursleitung:

Antje Vajen, Handwebmeisterin

„Gezeichnetes Krefeld“, heißt das neue Buch von Nicole Keilhau, die daraus kommenden Mittwoch, 4. Dez., 19 Uhr, im Haus der Seidenkultur (HdS), vorlesen wird. Für diese Lesung konnte das HdS ferner den Krefelder Illustrator „Frät“ gewinnen, der seit 2013 viele Krefelder Gebäude – mal bekannte, mal weniger bekannte – illustriert hat.

So ist über die Jahre ein umfangreiches Archiv von 40 gezeichneten Bauwerken entstanden, das 2022, in einem Buch gebündelt, präsentiert wurde. Die Autorin Nicole Keilhau hat in frischen Texten diese illustrative Rundreise geschrieben. Über die Rheinbrücke, die Linner Burg, die Krefelder Mühlen, zur Stadtmitte geht es in viele Stadtteile von Krefeld, wo die Bauwerke zu finden sind. Gerade ist eine neue und überarbeitete Auflage mit sieben weiteren Gebäuden erschienen.

Dieses Werk wird jetzt in der letzten Samt- und Seidenrunde des Jahres im Museum an der Luisenstraße 15 vorgestellt. Der Eintritt ist frei.

>

Das Krefelder Prinzenpaar – Peter I. und Andrea III (Doerner) – sowie das Oppumer (Schützen-)Königspaar – Uwe und Veronica Bloser – gehören zu den acht Krefelder Promis, die bei der „Ersten Krefelder Bügelmeisterschaft“ an den Start gehen; ein Event, das am Mittwoch 27. November um 19 Uhr im Haus der Seidenkultur (HdS) stattfindet. Und zwar im Rahmen der Bügeleisen-Ausstellung „Von Glättknochen und heißen Eisen“. Somit wird aus einer spaßigen Idee, die Museumssprecher Dieter Brenner bei der Vernissage der Ausstellung äußerte, eine fernsehreife Veranstaltung, weil sich inzwischen der WDR mit einem Kamerateam angesagt hat.

Bei der Bügelmeisterschaft mit dabei: Das Krefelder Prinzenpaar, Peter I. und Andrea III. (Doerner).

Foto: Stadt Krefeld

„Meister Ponzelar“ höchst selbst hat eine Urkunde zertifiziert, die der Preisträger der 1. Krefelder Bügelmeisterschaft erhält.

HdS-Grafik: Lutz Dietrich

Die Promis sollen zwar kein heißes Eisen aus dem Feuer, aber immerhin ein heißes (Bügel-)Eisen in die Hand nehmen, um damit ein zerknittertes Herrenhemd in eine möglichst faltenlose Form zu bringen. Neben den bereits Genannten gehen ferner an den Start und damit ans Bügelbrett: Serviermeister Klaus Jürgen Wiewrodt vom „Dachsbau“, Apotheker Karl Bedau aus Hüls, der Redakteur Christian Oscar Gazsi Laki und Dr. Günter Porst vertritt den Forstwald.

Wer der beste Krefelder Plätter ist, darüber entscheidet eine Fachjury, die sich aus Vertretern von Firmen, dem Berufskolleg Vera Beckers und der Presse zusammensetzt. Der Gewinner des Wettbewerbs erhält neben einer von „Meister Ponzelar“ höchst selbst ausgestellten Urkunde ein „ganz besonderes Stück Stoff“, womit Brenner den Vagedes-Schal meint, der vom Museum zum 650jährigen Stadtjubiläum in einer streng limitierten Auflage von 100 Stück zum Peis von 289,50 € aufgelegt wurde.

Das seltene Stück (ca. 70 x 220 cm) wurde in Krefeld aus Filant-Seide und Cashmir-Wolle nach einem Entwurf der Architektin Claudia Schmidt angefertigt, die ihren Vagedes-Schal dem gleichnamigen Erbauer der vier Wälle in der Samt- und Seidenstadt gewidmet hat.

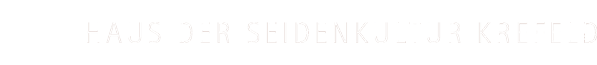

„Der Seidenweber“ hat der Journalist Torsten Weiler seinen „Historischen Roman vom Niederrhein“ genannt. Am Mittwoch, 20. November wird das Buch um 19 Uhr offiziell im Haus der Seidenkultur (HdS) ‒ im Rahmen einer Lesung ‒ vorgestellt und vom Autor signiert.

Im Museum an der Luisenstraße hat sich Weiler zuvor mit der Webtechnik vertraut gemacht. Schließlich spielt sein Werk im Krefeld vor 200 Jahren, einer Zeit, wo die Gesellschaft immer mehr auseinanderdriftete: Auf der einen Seite die fleißigen Seidenweber, die durch ihre Arbeit am heimischen Webstuhl den textilen Reichtum der Stadt erarbeiteten, jedoch - durch geringe Löhne bedingt – dabei immer mehr in die Armut abdrifteten; auf der anderen Seite die „Textilbarone“, die „hinter Seidenvorhängen in Himmelbetten schliefen“. Da stellt sich bei Gustav die Frage: „Ist dieser Reichtum Betrug?“

Gustav – der in einer Dachstube der elterlichen Bäckerei das Licht der Welt erblickt – ist der Protagonist des Buches. Gustav, der unbedingt Seidenweber werden möchte, erlebt die aufstrebende Seidenindustrie, die auch von Gewalt, Armut und Revolten nicht verschont blieb. In dieser Szenerie – so verrät der Klappentext – verliebt er sich in eine geheimnisvolle Frau. Dabei lässt ihn ein Rätsel aus seiner Vergangenheit nie los: Was steckt hinter der späten Heirat seiner Eltern?

Auf insgesamt 400 Seiten entführt Torsten Weiler in ein Krefeld um 1820, einer Zeit, als Steckendorf noch ein in sich geschlossenes Dorf vor den Toren der Stadt und der Rhein total zugefroren war. Bei seinen gründlichen Recherchen setzt der Autor spürbar sein journalistisches Handwerk ein. Liebe zum Detail auf allen Ebenen. Selbst, dass die Karnevals-Mutzen einst vom Krefelder Volksmund „Nonnenfürzchen“ genannt wurden, ist dem Schreiber nicht entgangen.

Auf die Idee für „Der Seidenweber“ sei er bei Recherchen zur eigenen Familiengeschichte gekommen sagt Weiler, der in seinem Roman daher auch die Geschichte seiner Vorfahren schreibt. Das Buch „Der Seidenweber“ ist als Paperback im Gmeiner-Verlag erschienen und kostet 16 Euro. Ab sofort ist es im Buchhandel und im Haus der Seidenkultur erhältlich.

Im nostalgischen Websaal vom Haus der Seidenkultur präsentiert Torsten Weiler seinen Roman „Der Seidenweber“. In der einstigen Paramentenweberei Hubert Gotzes (dem heutigen Museum) hat sich der Autor für sein Werk fachlich inspirieren lassen.

Foto: FUNKE Foto Services: Volker Herold

Alexander Werner ist neuer Vorsitzender – Ilka Wonschik Museumsleiterin

„Neues Team fürs Haus der Seidenkultur“ (HdS) titelt die Rheinische Post einen halbseitigen Artikel und berichtet darüber, dass „Alexander Werner vom Modehaus Schinke Couture den Vorsitz von Hansgeorg Hauser übernommen hat“, der sich in der Jahreshauptversammlung des Fördervereins als 86jähriger nicht mehr zur Wiederwahl stellte. „Damit kommt auf eine Art zusammen, was zusammen gehört – Mode und Haus der Seidenkultur“, kommentiert Kulturredakteur Christian Oscar Gazsi Laki in der Westdeutschen Zeitung den Führungswechsel an der Spitze unseres Museums. Offiziell der Öffentlichkeit vorgestellt wurde ferner die neue Museumsleiterin Dr. Ilka Wonschik.

Für den WZ-Chronisten handelt es sich um gleich zwei gute Nachrichten, die in diesen Tagen aus dem HdS kommen: „Die erste gute Nachricht war, dass man mit der Kunsthistorikerin Ilka Wonschik eine Leiterin des Museums, sozusagen eine Art übergeordnete Kuratorin gefunden hatte, die inhaltliche Schwerpunkte am Haus wird setzen können.

Vor der Fassade des Museums zeigt sich die neue Museumsleiterin Dr. Ilka Wonschik (Bildmitte) mit dem neuen Vorstand vom Haus der Seidenkultur. An der Spitze steht künftig Alexander Werner (links), daneben Bernd Born und die wiedergewählten Vorstandsdamen Ilka Neumann (rechts) und Antje Ditz.

HdS-Foto: Brenner

Und nun folgte die zweite gute Nachricht. Nämlich, dass mit dem Geschäftsführer von Schinke Couture, Alexander Werner, ein langjähriger Freund des Hauses und gut vernetzter Geschäftsmann aus der Krefelder Textilwelt den Vorsitz des Vereins übernimmt. Das scheint ein Glücksfall für das kleine, aber sehr besondere Krefelder Museum zu sein, das eine beachtliche Reichweite hat. Die Zukunft scheint gesichert, neue Impulse sind schon jetzt spürbar. Dabei darf man darauf vertrauen, dass mit dem Generationswechsel ein wenig frischer Wind zwischen die alten Webstühle kommt, aber die Traditionspflege und das Bewährte langfristig weiterhin ihren Platz finden.“

Die Weichen für die jüngsten Entwicklungen wurden mit sehr viel Geschick und Diplomatie von den (wiedergewählten) Vorstandsmitgliedern Antje Ditz und Ilka Neumann gestellt. Bianca Treffer schreibt dazu in der RP: „Mit Antje Ditz, Ilka Neumann und Bernd Born an seiner Seite geht das Vorstandsteam gemeinsam mit Wonschik neue Wege. Alle sind erfahrene Mitstreiter und mit dem Haus der Seidenkultur vertraut. Neumann spricht von einer glücklichen Fügung und Ditz von einem Team, das wunderbar zusammenpasse. Mit Born, der zuvor schon die Finanzen des Museums betreute, ist das Vorstandsteam indes von drei auf vier Personen aufgestockt worden. An Ideen, was umgesetzt werden könnte, um das Haus zu einem Begegnungsort zu machen, mangelt es nicht.

TiM: Tandem im Museum

Ein neues Projekt hat das Haus schon initiiert: Es ist das nunmehr dritte Museum in Deutschland, das sich dem Projekt „TiM“ angeschlossen hat. Die Idee kommt aus der Schweiz, wobei „TiM“ für „Tandem im Museum“ steht. Damit sollen bei Menschen, die ansonsten keinen direkten Zugang zu einem Museum haben, Berührungsängste abgebaut werden. Sie können einen Besuch im Haus der Seidenkultur zusammen mit einem „TiMer“ buchen. Das heißt, sie erkunden das Museum zusammen. Es geht nicht darum, dass der „TiMer“ das Museum erklärt. Der Besucher soll das Museum aus seiner eigenen Perspektive erleben. „Es sollen Begegnungen auf Augenhöhe sein. Menschen aus unterschiedlichen Generationen und Lebenswelten begegnen sich und entdecken das HdS“, sagt Wonschik.“ Soweit der Beitrag der RP. Über TiM werden wir in Kürze hier ausführlich berichten.

Klinken wir uns noch einmal in den Artikel der WZ ein, wo der Kulturredakteur unseren neuen Museumschef Alexander Werner mit folgenden Worten zitiert: „Das Haus der Seidenkultur ist der Gralshüter der Krefelder Textilgeschichte!“ Und: „Er (Werner) helfe gerne mit, das Geschichtsbewusstsein in der Stadt zu stärken – ohnehin sei er überzeugt: Es wird sich künftig viel Positives tun. Das HdS könne seinen Beitrag leisten, den positiven Wandel in der Stadt zu unterstützen.“

Das HdS feierte zehn Jahre

nach erfolgreicher Sanierung

Wenn Meister Ponzelar von seinem Denkmal höchst selbst hinabsteigt, dann muss in Krefeld wieder etwas ganz Besonderes passiert sein. Und so war es in diesen Tagen dann auch, wo das Haus der Seidenkultur (HdS) in der Friedenskirche ein eindrucksvolles Doppeljubiläum feierte. Und der Schirmherr der Einrichtung, OB Frank Meyer, kam dazu nicht mit leeren Händen: So wurde Museumschef Hansgeorg Hauser mit der „Stadt-Ehrenplakette“ und neun Textiler*innen für ihr ehrenamtliches Engagement ausgezeichnet. In seiner Laudatio bezeichnete Meyer das HdS als „Glücksfall und eine kulturelle Bereicherung für unsere Stadt!“

Sie wurden für ihr Ehrenamt im Haus der Seidenkultur geehrt: Dieter Blatt (vl), Ina Matoni, Günter Göbels, Dr. Ilka Wonschik, Wilma Ingendae, Adelgunde Bossmann, Manfred Weisters und Christian Beckers. Ferner ging die Auszeichnung an Günter Oehms und Stefan Hell. HdS-Foto: Brenner

Rund 150 geladene Gäste erlebten eine kontrastreiche Festtagsrevue, die Meister Ponzelar – alias Dieter Brenner – moderierte. „Der Museumssprecher verstand es geschickt, die einzelnen Programmpunkte miteinander zu verknüpfen“, schrieb die Presse, die in großen Artikeln die Festivität würdigte. Gefeiert wurden zehn Jahre Museumszeit nach erfolgreicher Sanierung und das 25jährige Bestehen des Fördervereins.

Im Mittelpunkt standen zahlreihe Ehrungen. Das Hansgeorg Hauser mit der Stadtehrenplakette ausgezeichnet wurde, hatte erst tags zuvor der Krefelder Stadtrat einstimmig entschieden. „Eine Beschlusslage, die wir uns öfter im Stadtparlament wünschen“, wie OB Frank Meyer feststellte. Bereits 2012 hatte Hauser das Stadtsiegel erhalten, 2022 den Rheinlandtaler des Landschaftsverbands Rheinland.

Die Stadtehrenplakette erhielt er nun für seine „Verdienste um das Ansehen der Stadt Krefeld und das Wohl der Bürger“. Hauser habe diese Verdienste vor allem in Bezug auf die Krefelder Kultur erworben, und zwar „meist nicht in prestigeträchtigen Großprojekten, sondern vielfach in Nischen, an abgelegenen, manchmal abseitigen Orten, an denen kreative Experimente und kulturelle Blüten gedeihen konnten“, betonte Oberbürgermeister Frank Meyer und nannte Hausers Engagement für das Theater am Marienplatz, den Zoo, die Gemeinde St. Stephan und den Verein Kunst in Krefeld.

Oberbürgermeister Frank Meyer zeichnet Hansgeorg Hauser mit der Stadtehrenplakette aus. Foto: Stadt Krefeld

OB: Ihr Lebenswerk

ist die Seidenkultur!

„All diese Initiativen haben Sie großzügig und in teils schwierigen Lagen unterstützt. Doch der Kern Ihrer kulturellen Arbeit – Ihr Lebenswerk – ist das Haus der Seidenkultur“, sagte Meyer. „Sie, lieber Herr Hauser, waren von Anfang an das Herz und die Seele dieses Museums – und gleichzeitig der strategische Kopf“, führte der OB weiter aus. „Neben Offenheit, Neugier und Experimentierfreude haben Sie auch die Erfahrung und das Geschick eines über Jahrzehnte erfolgreichen Unternehmers in Ihr kulturelles Engagement eingebracht. Als unermüdlicher Antreiber haben Sie maßgeblich dazu beigetragen, dass wir heute dieses Jubiläum feiern können“, hieß es in der Laudatio.

In der WZ beleuchtet Kulturredakteur Christian Oscar Gazsi Laki die Ehrung der Ehrenamtler: „Für die zahlreichen ehrenamtlich tätigen Menschen, die das Haus unterstützen, erhielten neun aktive Weber und Patroneure eine Urkunde der Stadt Krefeld. Viele dieser Handwerkerinnen und Handwerker hätten ihr 80. Lebensjahr überschritten, erklärte der OB. ,Sie haben die goldenen Zeiten der Krefelder Textilindustrie zum Teil noch selbst miterlebt. Und sie mussten auch den schmerzlichen Niedergang ihrer Betriebe verkraften, sie waren Zeuginnen und Zeugen, wie eine Ära zu Ende ging‘, sagte er. Doch ihre Liebe und Begeisterung für ihr Handwerk hätten sie nie verloren“.

Wonschik: HdS weiter

etablieren und ausdehnen

Dr. Ilka Wonschik, die bereits seit einem Jahr der Chefetage des Museums angehört, blickte in die Zukunft der Einrichtung. Gemeinsam mit den Ehrenamtlern wolle sie daran arbeiten, „dass sich das HdS auch in Zukunft als wichtige kulturelle Institution in Krefeld etabliert und seine Ausstrahlung über die Grenzen der Stadt hinaus ausdehnt.“ Wonschik weiter: „Wir wollen verstärkt webinteressierten Besuchern die Möglichkeit bieten, in Kursen und Workshops unter fachkundiger Anleitung tiefer in die Kunst des Hand- und Jacquardwebens einzutauchen. Neben diesen zeitlich begrenzten Veranstaltungen planen wir auch Kooperationen mit Textilkünstlern und Studenten von Kunsthochschulen und Textilfachschulen.“

Als Festredner konnte das HdS den Fernsehautor Helge Drafz gewinnen, der die „Zeitenwende im HdS“ in einem Film festhielt, der in der WDR-Lokalzeit noch am Abend der Festveranstaltung lief. Das musikalische Rahmenprogramm bestritt die neue Kirchenmusikerin der Friedenskirche, Sun Young Hwang, zusammen mit der Krefelder Gospelgruppe Vay-Rocana, die mit dem musikalischen Schlusspunkt „Oh happy day“ zugleich die Überschrift für eine perfekte Festinszenierung lieferten.

Die Webexperten aus dem Haus der Seidenkultur führten die Wuppertaler Kafka-Delegation durch das Krefelder Seidenmuseum. Unser Foto zeigt aus dem HdS (von links nach rechts) Manfred Weisters, Christian Beckers, Ina Matoni und (rechts) Dieter Blatt.

HdS-Fotos: Dieter Brenner

Die Webexperten der Wuppertaler „Bandweberei Kafka“ besuchten jetzt das Haus der Seidenkultur (HdS) in Krefeld. Beide Museen bewahren das kostbare Erbe des Franzosen Joseph-Marie-Jacquard, der 1806 mit der Erfindung des ersten lochkartengesteuerten Webstuhls eine neue Ära in der Textilindustrie einläutete.

Sowohl in Wuppertal als auch in Krefeld werden in beiden Museen noch heute die alten Jacquard-Webstühle eingesetzt; bei Kafka sogar nach wie vor für eine industrielle Produktion. Vor diesem Hintergrund benötigt man in beiden Einrichtungen Fachkräfte, die in der Lage sind die alten Webstühle zu bedienen und gegebenenfalls instand zu setzen; Fachkräfte, von denen es europaweit jedoch immer weniger gibt.

Daher zeigte sich die Wuppertaler Delegation bei ihrem Besuch in Krefeld überrascht, wieviel erfahrene Experten auf dem Gebiet des Webens und Patronierens als Ehrenamtler aktuell in der einstigen Paramentenweberei Hubert Gotzes – dem jetzigen HdS – noch tätig sind. So fand dann jetzt ein „spannender Ideenaustausch auf höchst museal-fachlicher Ebene statt“, wie HdS-Sprecher Dieter Brenner das „besondere Treffen“ auf den Punkt brachte. Und es wird sicherlich nicht die letzte Begegnung dieser Art gewesen sein, von dem beide Einrichtungen partizipieren.

Dieser Schlüsselanhänger – er zeigt historische Gebäude der Seidenstadt – wurde für das Krefelder Stadtjubiläum bei Kafka in Wuppertal produziert.

Übrigens: Bei Kafka gab das das Haus der Seidenkultur zum 650jährigen Jubiläum der Samt- und Seidenstadt einen Schlüsselanhänger (es gibt nur Eintausend davon) in Auftrag, der stilgerecht auf einem alten Jacquardwebstuhl mit 16 Bändern produziert wurde.

Patroneur Günter Göbels führte die Wuppertaler Gäste durch ein Technisches Atelier, wo einst in Krefeld Musterzeichner, Patroneur und Kartenschläger für die Textilindustrie tätig waren.

Seidenmuseum, Klärwerk und SWK waren mit dabei

„Das war für uns ein gutes und ereignisreiches 2023“, heißt es in der Jahresbilanz aus dem Haus der Seidenkultur (HdS). „Unsere zahlreichen Aktivitäten wurden natürlich weitgehend vom 650jährigen Stadtjubiläum bestimmt“, sagt Museumssprecher Dieter Brenner, der allein an rund 50 Events erinnert, die das HdS zusammen mit dem Uerdinger Klärwerk im wahrsten Sinne des Wortes auf die Beine gestellt hat. Die Goethe-Erkenntnis „wer vieles bringt wird manchem etwas bringen“ hatte sich als Rezeptur für ein kontrastreiches Programmangebot bewährt und wurde von einer großen Publikumsschar mit Applaus honoriert.

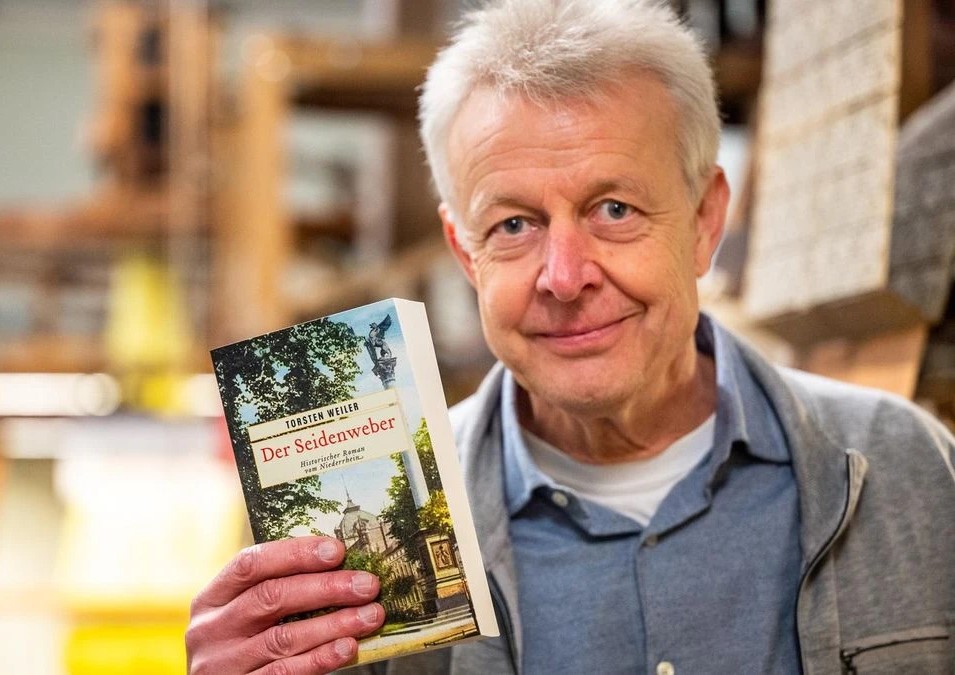

Da war zunächst die große - von Dr. Ulrike Denter kuratierte - Leitausstellung, die Wasser und Stoff als elementare Verbindung aufwies. Dafür konnte die Münchener Textilkünstlerin Sonja Weber gewonnen werden, die sich mit ihren gewebten Bildern weit über unsere Landesgrenzen hinaus einen Namen gemacht hat.

Ein Teil ihrer Exponate wird noch bis zum 25. Februar im Seidenmuseum an der Luisenstraße 15 gezeigt. „Mit ihren in Regenbogen-Farben schillernden Jacquardgeweben – in denen flüchtige Bewegungselemente von Wasser und Wolken erschaffen werden – gelingt Sonja Weber ein faszinierender Spagat zwischen den Elementen Wasser und Stoff, die das Thema der Schau bestimmen“, schrieb eine begeisterte Kritikerin.

Meereswogen und Wolken sind beliebte Motive, die die Münchener Textilkünstlerin Sonja Weber in ihren Exponaten verwebt hat.

Mit ihrer Ankündigung zur 650jährigen Jahrfeier „ein bunt-kulturelles Festprogramm aus Musik, Kunst und Performance ganz nach dem Motto von uns Krefeldern für Krefeld, für unsere Gäste und Besucher“ zu präsentieren, hatten die beiden Regisseure, Hansgeorg Hauser (HdS) und Christoph Becker vom Klärwerk, nicht Zuviel versprochen. Und so fanden sich dann – wie in der Modenschau des Berufskolleg Vera Beckers – viele heimische Akteure auf jenen Brettern wieder, die die Jubiläumswelt bedeuteten.

Nicht zuletzt zahlreiche Kooperationspartner trugen zum Erfolg der Geburtstagsfeier bei. So wurde zusammen mit der SWK eine völlig neue Stadtführung aus der Taufe gehoben und sprichwörtlich auf Schiene gesetzt. Dazu stieg „Meister Ponzelar“ höchst selbst von seinem Denkmal ab und drehte die Kurbel im „Blauen Enzian“, der Straßenbahn aus Kaiser Wilhelms Zeiten. Gleich drei Sonderfahrten, an der nur glückliche – von „Fortuna“ ermittelte – Gewinner teilnehmen konnten, standen auf dem Jubiläumsfahrplan. Brenner, der einmal mehr als Stadtführer agierte, verband die Krefelder Textil- mit der Geschichte der „Elektrischen“, wie die Straßenbahn einst liebevoll im Volksmund genannt wurde.

Sie wurden von „Fortuna“ ermittelt: Die Teilnehmer der dritten Sonderfahrt mit dem „Blauen Enzian“, der mit „Meister Ponzelar“ an der Kurbel durch die Stadt fuhr.

Fotos: HdS

„Das Stadtjubiläum 650 Jahre Stadt Krefeld ist zwar vorbei, nicht aber die Erinnerung an eine große Festfolge, die (überwiegend) von Krefeldern für Krefelder gestemmt wurde“, sagt Brenner, der abschließend dezent auf eine Reihe von Produkten – wie den Vagedes-Schal – hinweist, die auch über das Jubiläum hinaus in der Seidenboutique des Museums als Andenken an 2023 zu erwerben sind.

Exquisite Seidenschals der Seidenkultur zum Fest

Die festlichen Aktivitäten zum Krefelder Stadtjubiläum klingen langsam alle aus. Erstaunlich was viele Krefelder für Krefeld im wahrsten Sinne des Wortes nicht alles auf die Beine stellten. Wir denken da in die großen Mode-Revuen, die von den Akteuren des Vera-Beckers-Berufs-Kolleg und von Schinke-Couture in Szene gesetzt wurden. Auch die gewebten Bilder der Münchener Textilkünstlerin Sonja Weber konnten sich (und noch) sehen lassen. Insgesamt waren es rund 50 Events, die allein vom Haus der Seidenkultur (HdS) und dem Uerdinger Klärwerk angeboten wurden. Doch was ist von alledem geblieben? Nur die Erinnerung an 650 Jahre Stadt Krefeld?

„Nein“, sagt Museumssprecher Dieter Brenner und rät: „Halten Sie das Jubiläum wach. Und zwar mit einzigartigen (Weihnachts-)Geschenken, die Sie sich selbst oder Ihren Lieben machen.“ Damit spricht Brenner in erster Linie die Jubiläumsschals an, die in der Seidenboutique des Museums derzeit angeboten werden.

Da wäre zunächst der Vagedes-Schal (Foto), der dem gleichnamigen Erbauer der vier Wälle gewidmet ist. Das gute und seltene Stück (ca. 70 x 220 cm) wurde in Krefeld aus Filanent-Seide und Cashmir-Wolle nach einem Entwurf der Architektin Claudia Schmidt angefertigt. Und zwar in einer limitierten Auflage von gerade mal 100 Stück. Sollte es die ZDF-Sendung „Bares für Rares“ noch in fünf Jahren geben, wird sich der Preis von 289,50 € sicherlich verdoppelt haben. Mehr Infos über diese textile Rarität gibt es hier weiter unten auf dieser Seite, wo unser Museumschef Hansgeorg Hauser sich im wahrsten Sinne des Wortes in Schale geworfen hat.

Ebenfalls ein seltenes Stück Stoff wurde in Erinnerung dem Künstler Georg Ettl gewidmet. In einem exquisiten Seidenschal wurde der Original-Entwurf „Krähen & Menschen“ von Tochter Renate Ettl webtechnikgerecht zu einem Rapport umgewandelt und farblich harmonisch dem Prêt-à-Porter-Milieu angepasst. Auch dieser Schal (Größe ca. 50 x 200 cm) wurde in einer limitierten Auflage von 100 Stück zum Preis von 89 Euro produziert.

Und auch für das kleine Portmonee behält das HdS ein nicht minder interessantes Jubiläumsangebot bereit. Und zwar einen Schlüsselanhänger für 9.90 Euro mit den Motiven der nostalgischen Skyline-Architektur der Seidenstadt. Die bekannten Symbole – darunter die Fassaden der Dionysiuskirche, des Kaiser-Wilhelm-Museums und des Rathauses – wurden um die Silhouette des Uerdinger Klärwerks erweitert. „Nicht zuletzt deshalb, weil wir mit dem Klärwerk gemeinsam viele Events zum Stadtjubiläum ausgerichtet haben“, erläutert der Museumssprecher.

Der Jubiläums-Schlüsselanhänger wurde in enger Kooperation mit dem Krefelder Stadtmarketing entwickelt. Für die technische Umsetzung hat das HdS das „Kafka-Museum“ in Wuppertal gewinnen können, dem eine Bandweberei angeschlossen ist. So wurde der Schlüsselanhänger (es gibt nur Eintausend davon) stilgerecht auf einem alten Jacquardwebstuhl mit 16 Bändern produziert.

Übrigens: Rund um die Uhr können Sie alle diese besonderen Weihnachtsgeschenke im Online-Shop des Museums ordern. Ein Klick auf folgenden Link und schon haben wir für Sie geöffnet: Vagedes-Schal im Online-Shop

Festtagsrede von Dr. Walter Hauser (LVR) zum 650jähr. Stadtjubiläum

Für die Auftaktveranstaltung der gemeinsamen Jubiläumsaktivitäten vom Klärwerk und HdS zum 650jährigen Krefelder Stadtjubiläum konnten die Organisatoren Dr. Walter Hauser, Leiter des LVR-Landesmuseums, für die Festtagsrede gewinnen. Am Ende seiner Ausführungen überreichte Hauser unserem Museumschef Hansgeorg Hauser und Christoph Becker vom Klärwerk die ERIH-Mitgliedsplakette. Damit ist es jetzt offiziell, dass es sich beim Haus der Seidenkultur (HdS) und dem Uerdinger Klärwerk um Industriedenkmäler handelt, die entlang der Route der Europäischen Industriedenkmäler liegen. Hier nun die festliche Ansprache des LVR-Mannes:

LVR-Repräsentant Dr. Walter Hauser (rechts) überreicht Hansgeorg Hauser (links) und Christoph Becker, die ERIH-Plakette. Damit liegen jetzt sowohl das Haus der Seidenkultur als auch das Uerdinger Klärwerk entlang der Route europäischer Industriedenkmäler.

HdS-(Film-)Foto: Dieter Brenner

„Gerne habe ich die Einladung angenommen, zur Ausstellungsvernissage im Jubiläumsjahr der Stadt Krefeld hier im Klärwerk sprechen zu dürfen. Zeigt die heutige Veranstaltung doch, wie sehr Industriekultur in Krefeld in den Köpfen und Herzen – endlich – angekommen ist, und dabei ist, zu einem lebendigen, unverzichtbaren Teil der Krefelder Kultur zu werden – vielleicht gar zu einem Stück Stadt-Identität?

Viel ist geschehen in Sachen Industriekultur in Krefeld in den letzten Jahren. Das verdankt sich weniger klugen Verwaltungen, Agenturen oder Gremien, sondern vor allem einigen hoch engagierten Menschen in Krefeld, die die Ausstrahlung und Aura von Orten wie diesem hier entdeckten, die sich davon begeistern ließen – die dann einfach machten, anpackten und andere damit ansteckten. Und die ihre Köpfe zusammenstecken und miteinander kooperieren, wie beispielhaft bei diesem heute zu eröffnenden Gemeinschaftsprojekt von Klärwerk und Haus der Seidenkultur, zwei Highlights der Industriekultur in Krefeld.

Als ich vor über 10 Jahren in diese Stadt kam, manche werden sich erinnern, da hing die Zukunft des Hauses der Seidenkultur eher noch am seidenen Faden – kaum einer, außer Hansgeorg Hauser natürlich, wollte darauf eine Wette eingehen. Ein anderes Juwel der Industriekultur, Mies van der Rohes Verseidag-Bauten, wartete noch darauf, richtig aus dem Dornröschenschlaf geweckt zu werden. Das Klärwerk in Uerdingen war höchstens ein Geheimtipp, wenn es überhaupt jemand kannte. Heute feiern wir hier ein wunderbares Stadtjubiläum und erfreuen uns an den Werken von Künstlerinnen und Künstlern, die hier anders zur Geltung kommen als etwa im White Cube eines Kunstmuseums. Nach dem pünktlichen Abschluss des ersten Teils der Sanierungsarbeiten vor wenigen Tagen ist das Klärwerk endlich ganz regulär als Veranstaltungsort nutzbar und wird das Kulturleben der Stadt sehr bereichern. Das Programm, das uns in den kommenden Wochen hier und im Haus der Seidenkultur erwartet – Ausstellungen, Konzerte und vieles mehr – ist fulminant.

Denkmale sind ja nicht um ihrer selbst willen da, auch nicht allein wegen ihrer Architektur oder besonderen Geschichte, sie müssen leben, in ihnen muss neues Leben stattfinden, durch neue Nutzungen; dann entfalten sie ihre Kraft, schaffen Räume, die uns an Vergangenes erinnern und aber dadurch uns auch zu Neuem inspirieren.

Viel ist geschehen in den letzten Jahren. Aber der Schatz der Krefelder Industriekultur ist groß und noch nicht gehoben. In NRW denkt man bei Industriekultur vielleicht zu sehr an das Ruhrgebiet, an den – zugegeben spektaktulären – „big stuff“ der Ruhrindustrie. Der verstellt uns manchmal den Blick auf andere Orte. Ich bin viel in Europa in Sachen Industriekultur unterwegs, begegne viel Aufbruchsstimmung. Hierzulande scheint mir, dass für viele, gerade im politischen Raum, Industriekultur eher als eine Sache von gestern gilt, ein Kind des Strukturwandels im Ruhrgebiet des ausgehenden 20. Jahrhunderts.

Das ist ein großes Missverständnis. Denn das was uns heute alle umtreibt, die große Transformation der fossilen Industriegesellschaft – wo, wenn nicht an den einstigen Schauplätzen dieser Industriegesellschaft, lässt sich besser verstehen und verhandeln, worum es dabei geht? Industriekultur beginnt mit dem Erinnern an das Vergangene – an die epochale Transformation des Industriezeitalters, die an Orten wie diesen stattfand, aber sie öffnet eben auch Räume für die Zukunft. Im historischen Klärwerk geht es um Wasser – zukunftsgerichteter könnte das Thema dieses Ortes nicht sein.

Industriekultur erfindet sich dabei immer wieder neu. Gerade Krefeld wird sehr unterschätzt in der Vielfalt des industriellen Erbes; Krefeld verdankt sich eben nicht wie viele der bekannten großen Industriezentren einer industriellen Monostruktur.

Zweifellos war die Samt- und Seidenindustrie das identitätsbildende Aushängeschild Krefelds, lange ihr bedeutendster Gewerbezweig – aber welche andere Textilstadt war zugleich so stark als Stahlstandort und als Chemiestandort, aufgrund ihrer Lage an der Schnittstelle von Ruhrgebiet und Niederrhein, auch an der Handelsachse des Rheins. Davon zeugen noch immer beeindruckende Bauten am Hafen, das Edelstahlwerk, die zugehörigen Siedlungen, die Verseidag-Bauten oder eben, beispielhaft für das die Stadt prägende Produktionsregime, das Haus der Seidenkultur. In Krefeld ist Bedeutendes erfunden und entwickelt worden, von Farbpigmenten über Walzen bis zu Super-Absorbern, und anders als vielerorts im Ruhrgebiet, gibt es hier auch noch reichlich lebendige Industrien, die Hightech-Textilfasern oder Hightech-ICE-Züge produzieren, und hochspezialisierten Maschinenbau, der natürlich auch in der textilen Vergangenheit seine Wurzeln hat.

Noch spannender finde ich aber, wie vielseitig das industriekulturelle Erbe der Stadt heute sich wieder mit Leben füllt. So entwickeln sich Orte für das Erinnern und das Bewahren handwerklicher Tradition; Orte, die der Stadt- und Kulturlandschaft ein Gesicht geben, Orte, die Raum für neues Gewerbe, für Wohnen, sozialen Zusammenhalt, für Tourismus und Bildung schaffen – und last not least für Kunst und Kultur. Wunderbar, wenn man so einen Ort wie den Websaal im Haus der Seidenkultur hat und daraus ein europaweit einzigartiges Museum (und, wie wir gleich sehen werden, eine ebenso eindrückliche Fotoausstellung) machen kann – vergleichbar damit auch das kleine Museum in der ehemaligen Weinbrennerei Dujardin, in der man beim Besuch meint, die Produktion müsse doch gerade erst vor kurzem geendet haben. Die Engländer nennen so etwas eine „time capsules“ – Zeitkapseln.

Oder eben die Samtweberei Mottau & Leendertz, mit ihrem innovativen, ungewöhnlichen Erhaltungs- und Nutzungskonzept, das diesen Ort zum Nukleus neuer sozialer Quartiersentwicklung macht; oder das Verseidag-Gelände, das neuen Geschäfts- und Gewerbeideen Raum bietet. Letzteres sind jedes auf seine Weise „Zukunftslabore“. Und schließlich das Klärwerk, das auf dem Weg ist, ein lebendiger Ort der Kultur, des Diskurses und der Bildung zu Fragen der Zeit zu werden. Der sich geradezu anbietet, über eines der großen drängenden Themen unserer Zeit zu sprechen, zu diskutieren, sich zu bilden: Wasser.

Kurzum – der Wahlspruch der Stadt: innovativ – kreativ – weltoffen, das passt schon ziemlich gut zu diesen industriekulturell geprägten Orten, und es passt ganz wunderbar auf die Arbeit der beiden Initiativen, die das Haus der Seidenkultur und das Klärwerk neu zum Leben erweckten.

Industriekultur also allüberall? Nun ja, so gut wie alles, was uns an Dingen heute so umgibt, ist ja letztlich ein Ergebnis industrieller Prozesse; die Art und Weise, wie wir arbeiten, selbst wie wir unsere Freizeit gestalten, sie ist zutiefst vom Industriezeitalter geprägt. Es steckt in unseren Köpfen, ist quasi allgegenwärtige kulturelle Prägung. Weil die industrielle Produktion heute oft in andere Länder abgewandert und unsichtbar geworden ist, ist uns das oft nicht mehr so richtig bewusst: die zeitweise populäre Rede vom sogenannten post-industriellen Zeitalter ist aber recht verlogen. Der globale Siegeszug industrieller Produktions- und Lebensweisen hat Kultur und Natur auf dem Planeten Erde mittlerweile freilich so tiefgreifend – und bedrohlich – geprägt und verändert, dass wir heute von einem neuen Erdzeitalter, dem Anthropozän sprechen. Industriekultur ist die Signatur dieses Zeitalters, und wenn wir diese Zeit, unsere Zeit, verstehen wollen, dann brauchen wir genau solche Orte wie diesen hier.

Ganz nebenbei ist es auch nachhaltig und Ressourcen schonend, diese Orte neu zu nutzen statt sie abzureißen.

Bürgerschaftliches Engagement

Das, was hier geleistet wurde - in erster Linie das Ergebnis eines bürgerschaftlichen Engagements -, ist bewundernswert, aber auch ein wenig typisch für Industriekultur. Und schon immer gewesen, seit ihren Anfängen in den 1970er Jahren – man denke an den Erhalt der ältesten Arbeitersiedlung des Ruhrgebiets, Eisenheim in Oberhausen, oder um die Kämpfe um die Zeche Zollern in Dortmund (das erste eingetragene Industriedenkmal in Deutschland), aber auch viele andere Juwelen, die die Kulturlandschaft in NRW heute wie selbstverständlich prägen – im Kern war Industriekultur immer und zunächst „Kultur von unten“. Wie für andere Sparten von Kunst und Kultur gilt freilich auch hier: ohne nachhaltige Unterstützung der öffentlichen Hand geht auf die Dauer nichts, Stadt und Land müssen hier ihrer Verantwortung gerecht werden.

Ich sagte vorhin, Krefeld wird unterschätzt. Nun, immerhin ist Krefeld jetzt endlich auch auf der europäischen Landkarte der Industriekultur sichtbar und mit diesen zwei wunderbaren Standorten vertreten. Sie sind beide Mitglied und ein Teil von ERIH geworden, der Europäischen Route der Industriekultur. Wenn Sie ERIH noch nicht kennen, dann schauen Sie später mal ins Netz, auf die ERIH-Webseite. Dort präsentiert sich eine der umfassendsten und aktivsten Europäischen Kulturrouten des Europarats, ein europäisches Kulturnetzwerk, das hunderte industriekulturelle Standorte in allen Ländern Europas miteinander verknüpft. Schon lange ist es mir ein Anliegen, Krefeld auf dieser Route zu verorten, und zum Schluss meines bescheidenen Beitrags heute habe ich noch die schöne Aufgabe, den beiden Standorten die druckfrisch eingetroffenen Standortplaketten zu überreichen.

Ich finde ja, dass es durchaus noch mehr Standorte in Krefeld gibt, die das Zeug dazu hätten, Standort von ERIH zu werden.

Ich will aber nicht länger von dem ablenken, was heute im Mittelpunkt stehen soll – die Kunst, die Kunstwerke, in gleich drei ganz verschiedenen Ausstellungen dreier Künstlerinnen und Künstler. Alle drei verbindet, dass sie alle sich in je eigener Weise von Prozessen und Dingen inspirieren ließen, die mit diesen Orten und mit industriellen Verfahren zu tun haben. Aber dass Industrie und Kunst zusammengehen, dass Industriekultur mit Kunst zu tun hat, die Inspiration der Kunst braucht, das sollte für eine Industriestadt, die einst so sehr vom Bauhaus inspiriert war, wie wir im Bauhaus-Jubiläumsjahr erst kürzlich gelernt haben, ja nichts Neues sein.

Vielen Dank!“

(Es galt das gesprochene Wort)

Neues Büchlein von Heinz Webers enthält tollen Stoff

„Wie die Seide nach Krefeld kam“, heißt das neunte Büchlein, das Heinz Webers jetzt im Verlag der „Seidenweberei-Bücherei“ herausgegeben hat. „Die kleinen Bücher von Heinz Webers sind schon Kult und ein Muss für alle, die über verschiedene Aspekte Krefelds und der hiesigen Mundart erfahren wollen“, schrieb dazu Christian Oscar Laki in der „Westdeutschen Zeitung“. Und: „Die Keimzelle des Büchleins ist ein kleines Wörterbuch der Krefelder Mundart. So kann man etwa erfahren, was Jetau (Webstuhl), Lakaasch (Webreste) oder Schlomm (Arbeitsschütze) heißt“.

Zitieren wir weiter aus der WZ: „Webers schildert in Kapiteln das Leben einer Weberfamilie um die Jahrhundertwende und schreibt auch über die äußere Erscheinung des Webers. Noch viel mehr Spannendes lässt sich im Buch entdecken, etwa über Heinrich Oelhausen oder weitere Literatur zur seidigen Vergangenheit Krefelds. Aber auch Grundsätzliches wird am Anfang des Buches geklärt über Textilverarbeitung, Stoffe und natürlich Seide.“

In der „Rheinischen Post“ würdigt Petra Diederichs das neue Büchlein, das in enger Kooperation mit dem Haus der Seidenkultur (HdS) entstanden ist. Unter der Überschrift „von Hennefott und Jraaduutkapp“ wirft die RP-Autorin die Frage auf, ob noch eine Abhandlung über die Krefelder Stadtgeschichte nötig ist. Antwort: „Durchaus!“ Und auch Heinz Webers meint: „Es ist alles schon über Krefeld geschrieben worden. Aber es steht überall verteilt. Ich wollte das zusammenfassen; und zwar ganz kurz.“

Und weiter heißt es in der RP: „Die größte Stärke des kleinen Geschichtsbändchens ist die persönliche Perspektive, aus der Webers erzählt. Er hat ungezählte Quellen vom klassischen Nachschlagewerk über digitale Plattformen bis zu einem Zeitungsartikel über die Krise der Krawatte ausgewertet. Er spannt den Bogen von Gelduba im Jahr 69 nach Christus bis in die Gegenwart.

Bei einem Mundartabend am Mittwoch, 8. November, 19 Uhr, im HdS, Luisenstraße 15, wird Webers mit dem Büchlein aufwarten und mit seinen Mundartfreunden Texte, Musik und Lieder präsentieren. „Wie die Seide nach Krefeld kam“ kostet neun Euro und ist erhältlich im Buchhandel und im Haus der Seidenkultur.

Von Chrismie Fehrmann

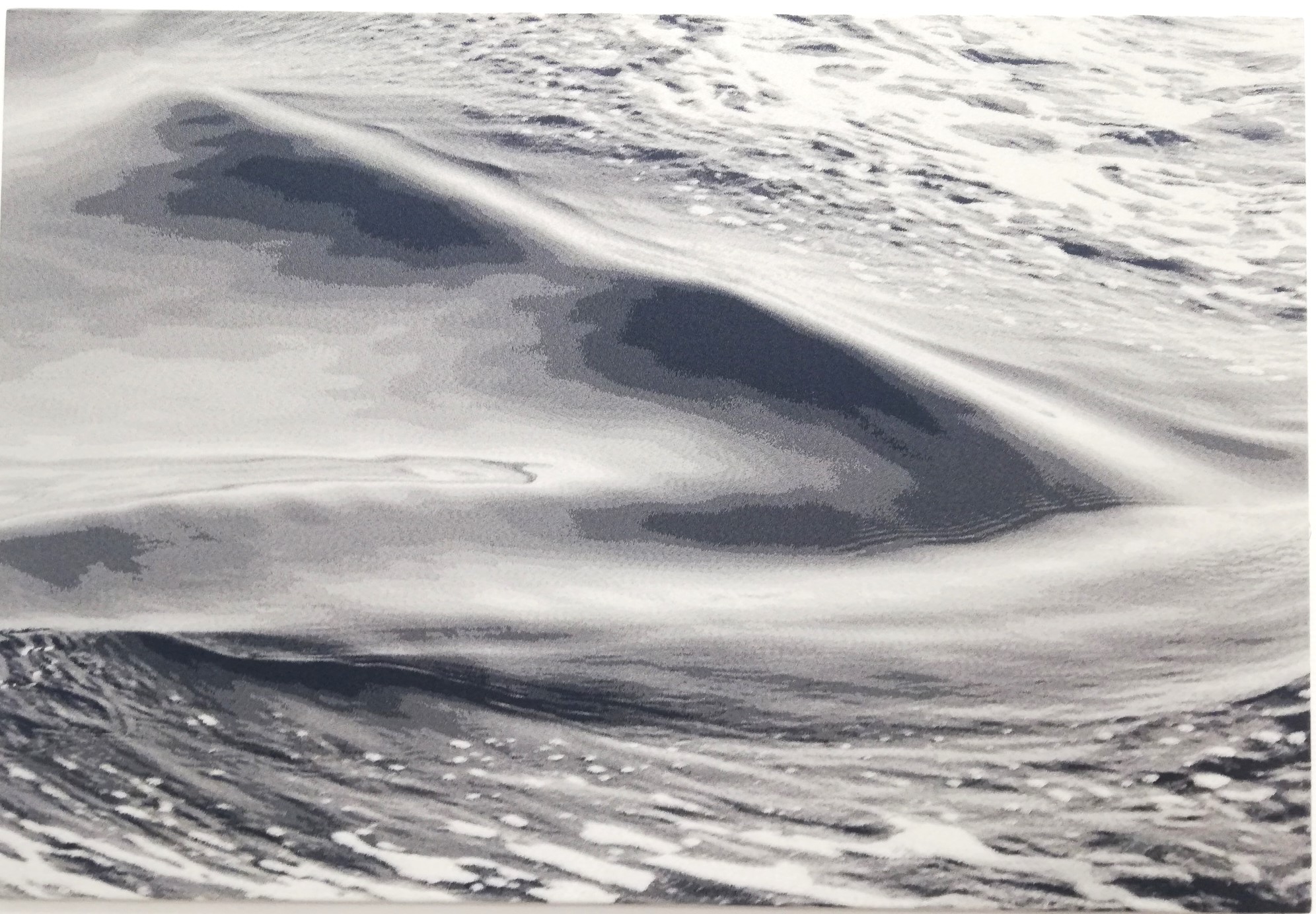

Klare, geometrische Formen, gradlinige und rechtwinklige Straßenzüge–der Vagedes-Plan der vier Wälle mit ihren Straßen mutet an, wie Kett- und Schussfaden, aus denen Stoffe gewebt werden. Die Architektin und Künstlerin Claudia Schmidt hatte die Idee, beides zu verbinden. Die Fachleute im Haus der Seidenkultur sorgten für die Umsetzung. Das Ergebnis ist ein wertvoller, wunderschöner Vagedes-Schal aus Seide und Kaschmir. Ein toller Beitrag zum 650. Geburtstag der Stadt.

„Die Entstehung des Schals dauerte einige Zeit, genau ein dreiviertel Jahr“, berichtet Hansgeorg Hauser, Chef im Haus der Seidenkultur, nicht ohne Stolz auf das gelungene, exklusive Werk. Die Pläne sind viel älter. „Wir haben die edelsten Fäden dazu genommen. Unsere Textilmustergestalter haben Schmidts Entwurf in ein Jacquardmuster übertragen.“

Gemeinsam mit Fachleuten einer Krefelder Weberei sei das lange, schmale und natürlich rechteckige Kleidungsstück – man denke an die Pläne des Architekten und Stadtplaners Adolph von Vagedes – gefertigt worden, berichtet er weiter. „Mit diesem exklusiven Schal werden die Träger, Frauen wie Männer, zu Botschaftern Krefelds.“

Schmidt habe auf komplexe Weise Identität geschaffen, indem sie Erinnerungen an die Geschichte Krefelds erwecke, an die Stadt, die einstmals die reichste Stadt Preußens gewesen sei, berichtet der Chef im Haus der Seidenkultur.

Der Schal ist wirklich groß und hat nicht nur in seinen Ausmaßen, sondern auch in der Qualität Format. „Er ist in einem typischen Krefelder Prozess entstanden, wie er zu Beginn des 20. Jahrhunderts ablief“, erklärt Hauser. „Es wurde gemustert, patroniert und gewebt.“

Der Schal ist 2,20 Meter lang und 70 Zentimeter breit und kann gut als wärmendes Kleidungsstück im Übergang der Jahreszeiten übergeworfen werden. Er ist in fünf verschiedenen Farbvarianten – einer kommt in allen Tönen daher – zu haben. Jede Variante ist auf 20 Stück limitiert und besitzt kurzeseidige Fransen. Hauser: „Es gibt also nur 100 Schals.“ Jeder hat seinen Preis, ist für 289,50 Euro zu haben.

Schmidt: „Wer den Schal ausbreitet, kann den Masterplan, die Zeichnung für die vier Wälle von 1819 erkennen.“ Sie hat sich auf die essenziellen Merkmale des Konzeptes von Vagedes konzentriert und den ursprünglichen Stadtgrundriss klar und in eine grafisch-schematische Darstellung übersetzt. Drei markante Punkte, der Friedrichsplatz, die St. Dionysiuskirche und der Neumarkt sind gut darauf zu erkennen.

Dieses Rechteck bildet den größten Teil des Musters. Auf einem weiteren Drittel ist ein Schriftzug eingewebt. Der „Plan von Crefeld entworfen durch A von Vagedes, königl. Regierungs- und Baurath Vermessen und gezeichnet von W. Goldammer“.

Die Buchstaben seien eine Herausforderung gewesen, erklärt die Künstlerin. „Sie sehen aus, wie in Stein gemeißelt, wie auf einer Zeichnung von vor 200 Jahren“, findet sie. „Ein Muster, einer Bordüre ähnlich, verleiht den Großbuchstaben ein besonderes Aussehen.“

Hansgeorg Hauser ist stolz auf das exklusive Werk, dessen Entstehung ein dreiviertel Jahr gedauert hat. Für die Produktion wurden die edelsten Fäden verwendet. Textilgestalter haben den Entwurf von Claudia Schmidt in ein Jacquardmuster übertragen.

Foto: Dirk Jochmann